Interesse, weiterhin auf dem neusten Stand zu bleiben? Melde Dich gerne beim Newsletter an.

Informationen zum Aachener Rail Shuttle (ARS) und dem Erprobungsträger, der im vom BMWK geförderten Projekt „Flexibler Schienenbus für den ländlichen Raum – FlexSbus-LR“ entwickelt und gebaut wurde

Motivation:

Im ländlichen Raum ist der Schienenpersonennahverkehr (SPNV), sofern überhaupt vorhanden, nur schlecht ausgebaut. Dies liegt unter anderem daran, dass in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts bis in die 2010er Jahre zahlreiche unrentable Schienenstrecken stillgelegt wurden. Durch geringe Nachfrage war in dünn besiedelten Regionen kein SPNV annähernd wirtschaftlich darstellbar. Dort, wo in diesen Regionen Schienenverkehr stattfindet, fahren die Züge meist nur einmal stündlich mit Fahrzeugen, die deutlich mehr Passagierkapazität als notwendig aufweisen. Durch das dürftige Angebot ist die Nutzung für die Bewohner des ländlichen Raums unattraktiv. Geringe Nachfrage und seltene Fahrten bedingen sich so gegenseitig.

Das Ziel hinter dem Konzept des Aachener Rail Shuttles (ARS) ist es daher, passende kleine Fahrzeuge anzubieten, die in Anschaffung und Betrieb deutlich kostengünstiger sind und so eine häufigere Taktung auf vorhandenen und zu reaktivierenden Strecken auch in dünn besiedelten Gebieten erlauben. Darüber hinaus ist im ländlichen Raum das Nachrüsten einer Oberleitung in der Regel nicht wirtschaftlich, weshalb in der Vergangenheit dortige Eisenbahnverkehre fast vollständig mit Dieselfahrzeugen durchgeführt wurden. Um dennoch eine rein elektrische, lokal emissionsfreie Fahrt zu ermöglichen, ist das Fahrzeug mit einem batterieelektrischen Antrieb ausgestattet. Dieser ist im Vergleich weniger wartungsintensiv und senkt die laufenden Kosten. Ein weiterer wichtiger Faktor für geringere Betriebskosten ist der angestrebte Betrieb ohne Fahrer.

Das Fahrzeug soll nur so schnell fahren, max. 100 km/h, dass es vor einem Hindernis sicher zum Stehen kommt. Der Bremsweg, der bei Schienenfahrzeugen deutlich länger ist als bei Straßenfahrzeugen, muss stets kürzer sein als die Voraussicht der Sensoren zur Hinderniserkennung.

Das Fahrzeug

Im vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderten Projekt „Flexibler Schienenbus für den ländlichen Raum – FlexSbus-LR“ wurde in einem Konsortium aus Vertretern der Industrie und zwei Instituten der RWTH Aachen, bei der auch die Gesamtkoordination lag, ein Erprobungsträger entwickelt, der auf dieser Idee aufbaut und in der Umsetzung der Vision des Aachener Rail Shuttles sehr nahekommt.

Der gezeigte Schienenbus ist 13,5 m lang, verfügt über zwei angetriebene, selbstlenkende Einzelradsätze und bietet Platz für bis zu 76 Personen. Eine weitere Besonderheit des Fahrzeugs ist, dass Chassis und Fahrgastzelle zwei eigenständige Einheiten sind und die Fahrgastzelle als Ganzes vom Chassis abnehmbar ist.

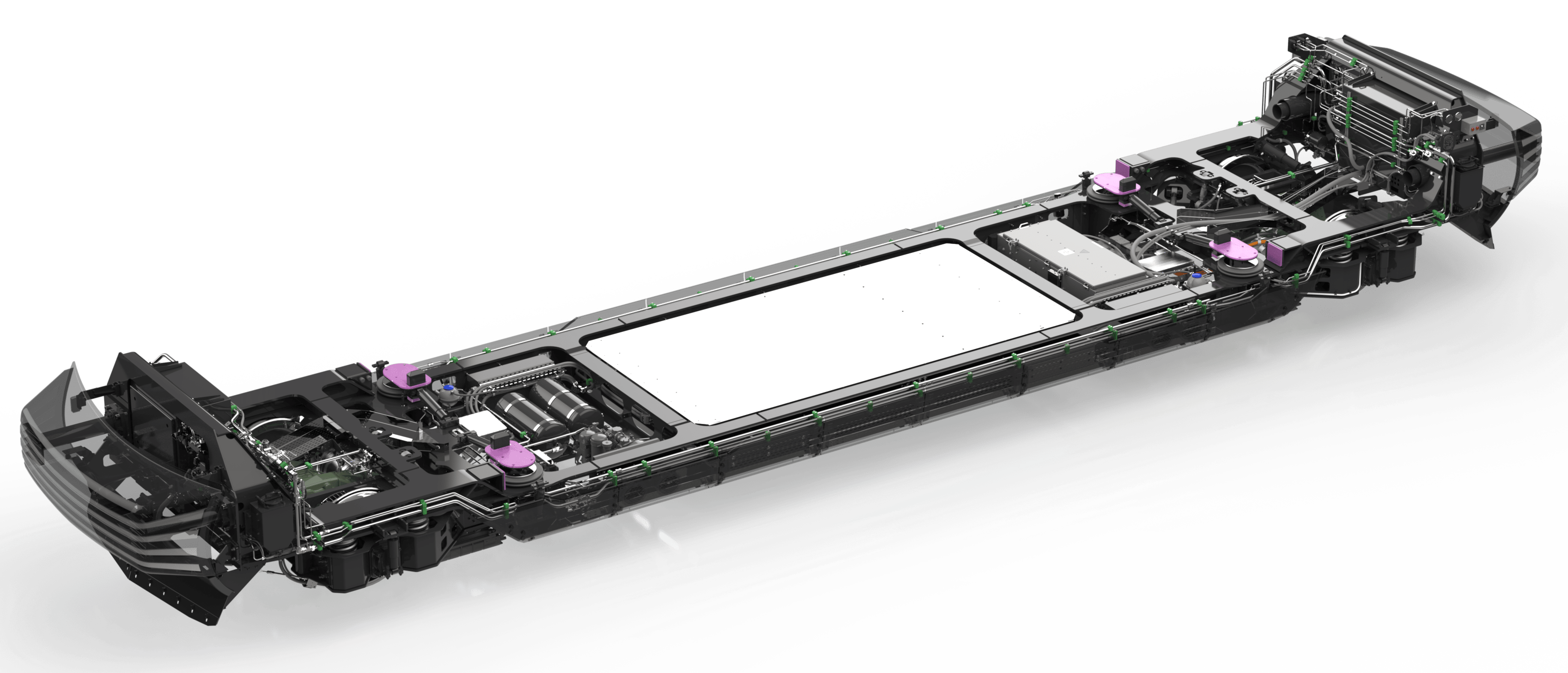

Das Chassis ist als modularer Leiterrahmen ausgeführt, der nahezu die gesamte technische Ausrüstung trägt und somit theoretisch in der Lage wäre, ohne Fahrgastzelle zu fahren. Das zentrale Element ist die Traktionsbatterie mit LTO-Zellchemie, die bei einer Kapazität von 152 kWh auch auf topografisch anspruchsvollen Strecken bis zu 220 km Reichweite ermöglicht. Technische Komponenten zur Steuerung des pneumatischen Bremssystems und der elektrischen Versorgung von Verbrauchern auf unterschiedlichen Spannungsniveaus sind in herausnehmbaren und frei konfigurierbaren Komponententrägern untergebracht. Unterhalb des Chassis befinden sich die Fahrwerke. Beide Radsätze werden durch einen Elektromotor angetrieben, der aus dem Automobil-Rennsport kommt und über eine Dauerleistung von 160 kW (290 kW Peak) verfügt. Gebremst wird in erster Linie rekuperativ. Die elektro-dynamische Bremse kann aber bei Bedarf durch die pneumatische Bremse unterstützt werden. Bei Schnellbremsungen sorgt die tiefaufgehängte Magnetschienenbremse für schnelle Ansprechzeiten und erhöhte Verzögerung. Für den Fall einer Kollision verfügt das Fahrzeug über Crashabsorber mit Aufkletterschutz und erfüllt damit die Anforderungen an passive Sicherheit nach EN 15227, Kategorie C-III.

Durch die Trennung von Chassis und Fahrgastzelle ist zudem auch eine Nutzung als Cargo-Version für den ARS denkbar. Bei der Konstruktion wurde bewusst darauf geachtet, die Zeit für den Wechsel der Fahrgastzelle so weit wie möglich zu reduzieren. Somit könnte der ARS auch im Wechselbetrieb - tagsüber Personenverkehr, nachts Güterverkehr – eingesetzt werden. Deshalb befindet sich sämtliche Pneumatik, die das Bremssystem, die Sandung und die Makrofone versorgt, ausschließlich im Chassis. Da auch die Kühl- und Wärmekreisläufe in Chassis und Fahrgastzelle unabhängig voneinander verlaufen, verbleibt neben der elektrischen Schnittstelle lediglich die mechanische Anbindung. Letztere kommt ohne Wankstütze aus, sodass eine formschlüssige Verbindung nur an den vier Luftfedern besteht, die durch einen Hebelmechanismus entkuppelt werden kann.

Zusätzliche Vorteile dieser Bauweise sind, dass zum einen die Wartung und Instandhaltung durch die einfache Zugänglichkeit erheblich günstiger wird. Zum anderen haben Züge zwar eine Lebenserwartung von zum Teil weit über 30 Jahren. Damit Sie diese erreichen, werden die Züge aber in der Regel nach etwa 15 Jahren einem Redesign unterzogen. Bei diesem wird vor allem der Innenraum generalüberholt. Durch die Trennung von Chassis und Fahrgastzelle kann beim ARS der fahrbare Untersatz beibehalten werden und bei abgenutztem Interieur einfach eine neue Fahrgastzelle aufgesetzt werden.

Für die RWTH Aachen als Forschungseinrichtung bietet die einfache Zugänglichkeit und die mit dem modularen Aufbau verbundene einfache Austauschbarkeit von technischen Komponenten im Chassis zudem die Möglichkeit, den Erprobungsträger für weitere Entwicklungen zu nutzen und z.B. unterschiedliche Komponenten für Antrieb, Bremse und Sensorik zu testen, existierende Komponenten durch leichtere zu ersetzen und vor allem weiter Forschung auf dem Gebiet des fahrerlosen Fahrens im Schienenverkehr voranzutreiben.

Zusammenfassung:

Das gezeigte Fahrzeug ist ein Kompromiss aus Normkonformität und Innovationen. Bei der Entwicklung wurden die grundlegenden und sicherheitsrelevanten Normen berücksichtigt, um eine Zulassung in nicht allzu weite Ferne rücken zu lassen. Gleichzeitig wurden neuartige Lösungen sowie Komponenten aus dem Kraftfahrzeugwesen integriert, die einen günstigen und zuverlässigen Betrieb auch auf schwach frequentierten Strecken im ländlichen Raum ermöglichen und bei Reaktivierungsvorhaben die Entscheidung hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Vergleichs pro Reaktivierung stillgelegter Eisenbahnstrecken verschieben sollen.